Orang Solo Paling Tara Sopan

Setiap kali mengingat kalimat

itu, saya tertawa. Kalimat itu pernah dilontarkan oleh teman sekantor saya yang

sekaligus adalah mentor, guru, kakak, dan sahabat saya. Waktu itu kami sedang

kedatangan tamu, keluarga dari salah satu teman kantor. Saya sudah agak lupa

detail ceritanya, mengapa tiba-tiba beliau mengatakan hal itu. Yang masih saya

ingat adalah bahwa beliau dengan tertawa menunjuk kepada saya dan mengatakan,

“Dia ini orang Solo paling tara sopan sudah!”, yang artinya saya ini adalah

orang Solo paling tidak sopan. Mungkin, jika beliau mengatakan hal tersebut di depan

orang banyak, akan ada banyak sekali orang yang mengamini kata-kata beliau.

Pada dasarnya pilihan kata yang beliau gunakan itu sudah merupakan kata-kata yang

paling halus. Biasanya saya disebut dengan ‘kepala angin’, ‘pamalawang’, apa

lagi ya? Saya lupa. Sepertinya sudah terlalu banyak pilihan kata lain yang

orang gunakan untuk menilai saya yang sebenarnya artinya sama; Lancang.

Lancang. Saya sadar, saya ini

memang manusia yang sangat lancang. Maklum, walaupun berasal dari keluarga

Jawa, saya tidak pernah dibesarkan untuk menjadi bayang-bayang. Tentunya saya

mendapatkan pendidikan perilaku, tentang sopan santun, tentang cara

berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua, tentang bagaimana seharusnya

bertindak tanduk di masyarakat. Tapi orang tua saya juga mengajarkan bahwa saya

ini manusia yang punya akal, yang bisa berpikir dan bernalar. Orang tua

mengajarkan bahwa karena memiliki akal, seorang manusia itu tidak sepantasnya

hanya bisa tunduk, diam, dan menelan segala macam penderitaannya bulat-bulat.

Kata ibuk, tugasnya manusia itu memang bersabar dalam menghadapi hidup. Tapi

manusia juga memiliki kewajiban untuk ikhtiyar, untuk melakukan usaha. Ketika

merasa tertindas dan menderita, tidak seharusnya seorang manusia itu hanya diam

dan berdoa semuanya akan berubah. Perubahan itu harus diusahakan juga, tidak

hanya didoakan.

Mungkin juga saya dianggap

lancang karena saya mengatakan apa yang perlu saya katakan kepada setiap orang,

tidak peduli siapapun. Guru saya yang saya ceritakan di depan tadi sering

menyebut sifat saya ini sebagai asertif. Beliau ini juga sering menjadi korban

ke-asertif-an saya. –Maaf ya, Pak J

-. Lagi-lagi, ini adalah hasil didikan orang tua saya juga. Orang tua saya

mengajarkan bahwa rasa hormat dan penghargaan itu bukan kado gratis yang

diberikan oleh usia atau kekuasaan. Artinya, orang tidak akan serta merta

menghormati dan menghargai saya hanya karena saya dianggap lebih tua atau

berkuasa. Inilah yang membuat saya juga merasa berat sekali untuk bisa

menghormati dan menghargai orang-orang yang tidak bisa menghormati dan

menghargai orang lain. Kata ibuk, kalo ingin dihargai ya berarti harus

menghargai orang lain. Masalah itu ada untuk diselesaikan, bukan untuk

dipendam. Masalah, kekesalan, ketidaksetujuan, ketidaksamaan visi, semua itu

harus disampaikan dan diselesaikan karena jika dipendam dan disimpan hanya akan

menjadi penyakit dan ujung-ujungnya nanti bisa jadi meledak dengan hebat

seperti bom. Lebih baik disampaikan langsung daripada hanya dibicarakan di

belakang. Membicarakan di belakang itu tidak akan ada manfaatnya. Makanya saya

ini terbiasa menyampaikan apa adanya. Jika saya tidak suka, saya akan bilang

tidak suka. Jika saya tidak setuju, ya saya sampaikan saya tidak setuju. Untuk

apa memasang muka manis, mengangguk-anggukan kepala menyetujui, dan memasang

senyum lebar jika pada kenyataannya rasanya ingin menghujamkan pisau? Lebih baik

apa adanya saja, lebih tersampaikan dan bisa segera dicarikan jalan keluar.

Kata guru saya lagi, saya ini

bukan orang Jawa. Mungkin orang menganggap bahwa yang namanya orang Jawa itu

seharusnya halus, sopan, dan penurut. Ketiga hal itu, bagi sebagian orang,

mungkin tidak ditemukan pada diri saya. Padahal sebenarnya saya punya semua

itu. Hanya, lagi-lagi, kembali kepada siapa saya berhadapan. Ketika menghadapi

orang yang halus dan sopan, tentunya saya juga akan bersikap halus dan sopan.

Ketika menghadapi orang yang tidak sopan, ya bagaimana ya? Saya rasanya agak

berat untuk bisa tetap berbuat sopan. Walaupun tetap diusahakan juga

sebenarnya. Dan untuk urusan penurut, ya sama. Kembali lagi pada siapa. Saya

penurut pada orang-orang yang memang pantas diturut. Apa saya harus menurut

kepada orang yang antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan tidak

pernah sejalan? Kalopun saya memang harus menuruti orang semacam itu, apanya

yang harus saya turuti? Ucapannya atau perbuatannya? Karena saya ini hanya

satu, tidak mungkin bisa memecah diri saya menjadi dua. :D

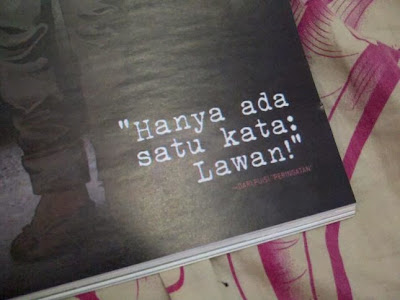

Yah, saya rasa memang guru saya

itu benar. Saya ini memang orang Solo paling tidak sopan, suka melawan, ngeyel,

kepala angin, lancang. Tidak apa-apa saya dinilai seperti itu. Pada

kenyataannya masih banyak orang yang sayang kepada saya, yang paham bahwa saya

ini manusia yang tidak akan mungkin bisa diam jika diinjak. Itu yang penting

bagi saya. Berusaha memperbaiki diri itu pasti, seperti yang sedang saya

usahakan setiap hari. Saya sedang berusaha memperbaiki diri. Tapi memperbaiki

diri bukan berarti berusaha menjadi anak manis yang siap diikat lehernya.

Memperbaiki diri itu lebih pada berusaha menjadi manusia yang lebih baik, yang

membawa kebaikan, menjalankan tanggung jawab dan kewajiban, memberikan hak

orang lain yang dititipkan kepada saya, walaupun untuk dapat melakukan itu harus

siap dibenci beberapa orang. Asal Tuhan tidak membenci saya dan masih ada

orang-orang yang menyayangi saya, saya rasa itu sudah lebih dari cukup, kok.

Ya, saya ini orang Solo paling

tara sopan memang. ;D

|

| Kata siapa orang Solo itu hanya bisa diam dan menjadi penurut? Wiji Thukul orang Solo.. Jokowi orang Solo.. Apa mereka selalu hanya bisa diam dan menjadi penurut? :) |

Komentar