Bertahun-Tahun Nanti

|

| http://www.theindependent.sg |

"Senengnya mereka ini." Kedua mataku memandangi beberapa bocah laki-laki yang sedang bercanda ria, bergantian melemparkan tubuh-tubuh kerempeng mereka dari dermaga, membiarkan diri ditangkap oleh air laut di bawah kami.

"Dulu kita juga seperti itu," katamu.

"Hm.. Iya."

Aku meluruskan kaki sambil sedikit melirik padamu. Kedua matamu memandangi sekumpulan bocah laki-laki di depan kita itu. Ah, aku selalu menyukai keduanya. Aku menyukai ketakjuban yang selalu saja muncul di sana setiap kali kamu memandangi sesuatu yang kamu sukai.

"Dulu kamu suka lari-larian kalo disuruh mandi sama ibu." Kamu ganti melirikku, membuatku mengangkat kedua alis dan mengembangkan senyuman. Memangnya apalagi yang bisa kulakukan ketika terpergok sedang melirikmu seperti barusan. "Ada gitu orang disuruh mandi susah banget." Kamu lantas terkikik.

"Aku sengaja sebenernya. Kalo nggak gitu, aku nggak punya alesan buat lewat halaman rumahmu, lalu denger ketawa kamu. Kalo nggak gitu, kamu pasti bakalan asik sama duniamu sendiri, sama boneka-boneka yang sering kamu ajak bicara itu." Aku menarik kepalamu, menjatuhkannya di bahu kananku, lalu menepuk-nepuk pipimu dengan sebelah tangan.

"Halah.. gombal kamu ini!" Kamu menangkap tanganku yang ada di pipimu, menggenggamnya.

Aku merasakan tangan kirimu menyusuri pinggangku, merangkulnya. Kali ini aku benar-benar memandangimu lalu tersenyum geli sewaktu kamu dengan usilnya malah menjulurkan lidah padaku.

"Waku itu aku tujuh tahun," katamu.

"Tujuh tahun?"

"Iya. Waktu bapak harus pindah kerja ke sini. Waktu itu aku sebel sama bapak. Aku sebenernya nggak mau ikut pindah ke sini. Di sini nggak ada mall. Di sini sepi. Listrik aja sering mati. Tapi yang paling bikin aku nggak suka di sini, di sini nggak ada temen-temenku. Aku nggak kenal siapa-siapa di sini," ceritamu panjang lebar.

Aku tahu cerita itu. Ini bukan pertama kalinya kamu bercerita tentang hal yang sama. Tentang itu. Tentang masa lalu. Dan entah bagaimana aku tak pernah bosan mendengarmu bercerita tentang itu. Padahal sebenarnya aku ini orang yang pembosan dan tak suka cerita yang diulang-ulang.

"Dan aku nggak suka anak laki-laki yang tinggal di sebelah rumah. Dia berisik. Dia suka bernyanyi keras-keras, padahal suaranya jelek sekali." Wajahmu cemberut sewaktu mengatakan semua itu. "Dia sok kecakepan, sok tenar. Benci sekali aku padanya. Sialnya, di sekolah aku harus sekelas sama dia, harus berangkat dan pulang bareng sama dia. Jalan kaki pula. Kan jalan kaki itu lama."

Aku kembali menaikkan kedua alisku sewaktu kamu mengangkat wajah dan menatapku. Senyuman jahil muncul di sana sekarang, di wajahmu.

"Kamu. Aku nggak suka kamu," katamu.

"Oh ya?" tanyaku.

"Iya. Suaramu jelek sekali dulu. Cempreng. Berisik. Kalo di kelas sok iyes banget. Susah banget kalo disuruh mandi pula."

"Hahahaha.." Aku tergelak dan tak tahan lagi untuk tak mengecup keningmu.

"Apa sih.. Diliatin orang tau!" Kamu mendorongku.

"Biar. Sama istri sendiri ini." Aku mengeratkan tangan di bahumu.

"Bisanya ya?" tanyamu.

"Apa?"

"Bisa-bisanya aku mau jadi istri kamu." Kamu menggeleng-gelengkan kepala heran. "Ganteng juga engga!" Kamu menelusuri wajahku dengan kedua matamu sewaktu mengatakan itu. "Juara kelas juga nggak pernah. Yang ada malah jadi badut di kelas. Dari SD sampe SMA, nggak berubah. Konyol aja. Terus, apaan tuh, nembak cewek kok kayak gitu."

"Kayak gimanaaa?" tanyaku.

"Kamu bakal jadi istriku." Kamu menirukan kata-kata yang kuucapkan enam tahun lalu itu dengan nada yang benar-benar sama. Bahkan wajahmu pun kamu buat bermimik semirip mungkin denganku waktu itu. "Udah gitu ngomongnya di teras rumah, di tengah-tengah ngobrol santai. Apaan itu? Nggak ada romantis-romantisnya."

Aku mengangguk-anggukkan kepala. "Justru yang seperti itu kan yang akan teringat lama? Anti mainstream?"

Kamu tertawa kecil, tak mengatakan iya. Tapi dari caramu tertawa, aku tahu kamu mengiyakan pertanyaanku.

Kita lantas terdiam. Kamu menyesakkan tubuh ke dalam pelukanku, sejenak tersenyum sebelum kemudian kembali memandangi bocah-bocah di depan kita yang lagi-lagi bergantian melompat ke laut lalu tertawa-tawa dengan ceria.

"Mas," panggilmu setelah diam kita yang cukup lama.

"Hmm?"

"Kita ini berarti udah kenal lama banget ya?"

Aku mengangguk.

"Ummm... Aku boleh nanya sesuatu nggak?"

Kali ini aku mengerutkan dahi, merasa heran dengan pertanyaanmu. Tak biasanya kamu minta ijin untuk bertanya.

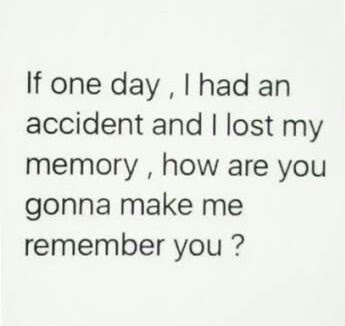

"Kalo semisal aku kecelakaan terus ingatanku tentang kamu ilang semua, apa yang bakal kamu lakukan biar aku inget kamu lagi?"

Aku membuang muka dan menarik napas panjang.

***

Kamu tidak menjawab pertanyaanku. Dan sekarang rasaku tak keruan. Aku menyesal mempertanyakan hal itu. Seharusnya tak pernah kutanyakan saja, jadi aku tak perlu tahu bahwa kau tak tahu jawabnya. Sayangnya aku ingin tahu jawabmu. Dan sayangnya aku sudah menanyakannya.

Padahal apa susahnya sebenarnya menjawab pertanyaanku. Kau tinggal memilih saja salah satu hal yang akan mengingatkanku padamu. Apa susahnya? Tapi kamu lebih memilih untuk tak menjawabnya dan membuang muka.

Aku tak kesal. Bukan rasa itu yang memenuhi benakku sekarang. Aku khawatir. Bagaimana jika ingatanku benar-benar hilang nanti? Apa kamu tak akan melakukan apa pun untuk membuatku ingat padamu? Apa yang akan kau lakukan? Apa mungkin kau tidak akan melakukan apa-apa? Apa kau justru akan meninggalkanku?

Lalu kepalaku dipenuhi bayangan pertemuan di ruang pemeriksaan dokter kemarin. Jacob's Disease, katanya. Aku tak paham, tak mampu lagi memahami penjelasan dokter tua itu, penjelasan panjang lebar itu. Yang tertangkap di telingaku dan terolah oleh otakku hanya bahwa aku menderita penyakit langka yang sangat mungkin diturunkan dan aku akan kehilangan ingatanku lalu kemampuan tubuhku.

"Pulang yuk, Mas!" kataku. Tiba-tiba aku tak ingin lagi berada di sini.

"Pulang? Senja yang kamu tunggu belum datang."

Aku tak menjawab.

"Dek," panggilmu seraya mengeratkan pelukan di tubuhku. "Aku tak akan pergi," katamu.

"Maksudmu?"

"Apapun yang terjadi nanti, aku tak akan pergi. Jika kamu mulai melupakanku, aku akan mengingatkanmu pada setiap hal dan waktu yang kita lalui bersama. Satu-persatu. Semuanya. Dan jika memang itu tak cukup, aku akan tetap tak pergi jadi kita bisa membuat kenangan baru. Tenang saja, kamu akan selalu ingat padaku sampai nanti.. Sampai bertahun-tahun nanti.."

"Mas...."

"Iya. Aku sudah tahu." Kamu tersenyum lalu memelukku.

Komentar